「なんでモノを買うたびに税金まで払わなあかんの?」

スーパーで食材を買っても、カフェでコーヒー飲んでも、

いつもついてくる“あの8%〜10%”。

よく見かけるけど、よくわかってない──

それが「消費税」って存在なんじゃないでしょうか?

そもそも、なんで日本に消費税があるの?

いつから始まったの?

どんどん上がってるけど、本当に必要なの?

この記事では、消費税の導入理由・歴史・仕組み・制度変更までを

やさしく順を追って解説していきます。

「軽減税率?インボイス?なんか難しそう…」と感じていた人でも、

読めばスッと理解できるようになるはずです。

ぜひ最後まで読んで、“よくわからん税金”を“納得できる制度”に変えてみてください。

消費税ってどんな税金?

まずは、そもそも「消費税」って何なのかを整理しておきましょう。

✅ 消費税=“モノやサービスを買うときにかかる税金”

スーパーでお弁当を買ったり、

ネットで本を注文したり、

美容室で髪を切ったり──

そういった「消費行動」に対して課税されるのが消費税です。

✅ どこにでもかかる“幅広い税金”

消費税は、所得税や法人税のように

「人や企業」に直接かかるのではなく、

“商品やサービスの価格に上乗せ”される形で課税されます。

つまり、私たち消費者は支払い時に間接的に税金を払っていることになります。

✅ 2024年現在の税率

- 標準税率:10%

- 軽減税率(食品・新聞など):8%

普段レシートを見たとき、「外税」や「内税」で少し印象が違うかもしれませんが、

どちらにしてもちゃんと“消費税”として含まれていることに変わりはありません。

消費税は、生活の中で最も身近な税金であり、

ほぼすべての人が毎日払っている“国民全員参加型の税金”なんですね。

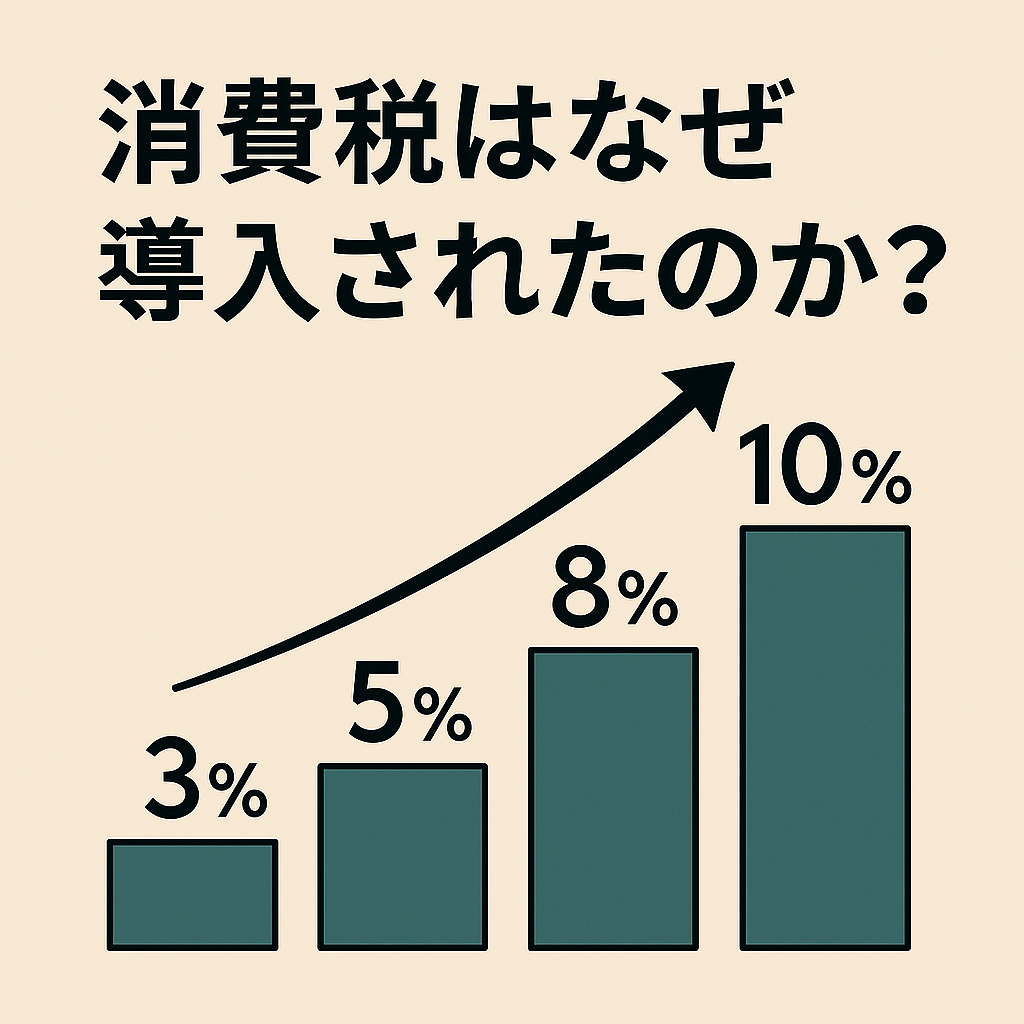

なぜ消費税が導入されたのか?

消費税が導入されたのは1989年。

当時の税率は3%でした。

でも、なぜ今までなかった“消費に対する税金”が突然始まったのでしょうか?

背景①:高齢化と社会保障費の増加

1980年代、日本は急速に「高齢化社会」に突入していきました。

年金や医療・介護といった社会保障費が今後ますます増えていくことが見えていたんです。

背景②:景気変動に強い“安定財源”が必要だった

所得税や法人税は「儲け」に応じて変動するため、

不景気になると税収が大きく落ち込んでしまいます。

その点、消費税は景気に左右されにくく、安定した収入源になるのが強み。

背景③:「広く・薄く・みんなで支える」考え方

高所得者や企業だけでなく、国民全体が少しずつ負担することで、

公平性を持たせる──これが当時掲げられた理念でした。

つまり、消費税は

- 高齢化対策の財源

- 安定的な税収確保

- 負担の公平化

という目的をもって導入された制度だったんです。

消費税の増税の歴史

消費税は、導入当初は3%でした。

でも、そこから段階的に上がってきたのは、皆さんもご存知のとおりです。

ここでは、政治・世論・タイミングを交えて、増税の流れをざっくり振り返ってみましょう。

📅 1989年:3%でスタート(竹下内閣)

- 目的:高齢化社会への備え

- 導入当初は大反発。自民党は参院選で歴史的大敗

📅 1997年:5%に引き上げ(橋本内閣)

- 増税+不況が重なり、景気が大きく後退

- 「橋本ショック」とも言われ、支持率も急落

📅 2014年:8%に引き上げ(安倍内閣)

- 社会保障と税の一体改革の一環

- 増税前の“駆け込み需要”と、その後の“反動減”が話題に

📅 2019年:10%に引き上げ(安倍内閣)

- 軽減税率制度とセットで導入

- キャッシュレス還元策などで“痛みの緩和”を図る

ここまでの流れを見ると、

増税のたびに景気や選挙に大きな影響を与えてきたのがわかりますよね。

単なる数字の話じゃなく、

「国民感情」や「政治の駆け引き」と密接につながっているのが、消費税の歴史なんです。

集めたお金はどこに使われてるの?

「消費税、ちゃんと社会保障に使われてるん?」

──これ、よく聞かれる疑問です。

消費税の増税理由として「社会保障の財源確保」が挙げられてきましたが、

実際にどのように使われているのかを見てみましょう。

✅ 現在の主な使い道

- 年金、医療、介護などの社会保障費

- 子育て支援、保育無償化

- 一部は借金(国債)の返済にも活用されている

「全部社会保障に使われてるわけじゃない」のが現実

たしかに、一定割合は社会保障に使われています。

ただし、国の予算は非常に複雑で、

消費税収=社会保障専用という“完全な仕切り”があるわけではないのが実情です。

「使途明確化」は今後の課題

消費税を上げるたびに「社会保障に使います」と言われるわりに、

生活がラクになった実感がない──

それは、使い道が見えにくいからです。

今後は、単なる増税ではなく、

国民に納得される“透明性ある運用”が求められることは間違いありません。

軽減税率とインボイス制度ってなに?

「なんでコンビニで買うと8%と10%が混ざってるの?」

「インボイス制度って結局なにが変わるの?」

──そんなふうに感じている人も多いはず。

ここでは、ややこしい2つの制度を超シンプルに説明します。

🔹 軽減税率(2019年スタート)

消費税が8%→10%に引き上げられたときに、

「生活に欠かせないものは税率据え置きにしよう」という考えで始まった制度です。

主な対象

- 飲食料品(※外食・酒類は除く)

- 定期購読の新聞(週2回以上発行)

つまり、同じ店でも商品によって税率が違うことになり、

レジ打ちや帳簿処理がかなり複雑になったんです。

🔹 インボイス制度(2023年スタート)

「適格請求書等保存方式」とも呼ばれる制度で、

簡単に言えば、“消費税のやりとりを正確に記録しましょう”という仕組みです。

ポイント

- 事業者ごとに「インボイス番号」を取得

- 発行された請求書が正式な仕入控除の対象になる

- 特に中小事業者やフリーランスに影響が大きい

制度の目的は、税の公平性と透明性の確保。

ただし、そのぶん「実務の手間」が増えて、現場からは不満の声も多く上がっています。

消費税は「払うとき」だけじゃなく、

「記録・処理するとき」も課題が多い制度になっているのが現実なんですね。

まとめ:消費税の背景を知ることが第一歩

「なんか高いな」「また上がるの?」とモヤモヤする消費税。

でもその背景には、

社会保障の課題、安定財源の確保、そして公平な負担という、

国としての“選択”と“事情”があったことがわかります。

✅ ここまでのポイント

- 消費税は“消費行動”にかかる税金

- 導入の背景は高齢化と税収の不安定さ

- 段階的な増税とその社会的影響は大きい

- 使い道は「社会保障」が中心(でも完全ではない)

- 軽減税率・インボイス制度など複雑化も進んでいる

「どうせ払うなら、ちゃんと理解しておきたい」

そう思えるようになるだけでも、

ニュースの見方や家計の意識はきっと変わるはずです。

知らずにイライラするより、

知って“納得できる視点”を持つことこそ、

これからの時代に必要な“税金との付き合い方”なんじゃないでしょうか。

この記事が、「なんとなくモヤッとしてた消費税」の見え方を

ちょっとでもクリアにするきっかけになったなら、めちゃくちゃうれしいです。

コメント