「車って、買ってからもお金かかるよなぁ…」

そう感じたこと、ありませんか?

ガソリン代や保険料だけじゃなく、“税金”もかなりの負担になっているんです。

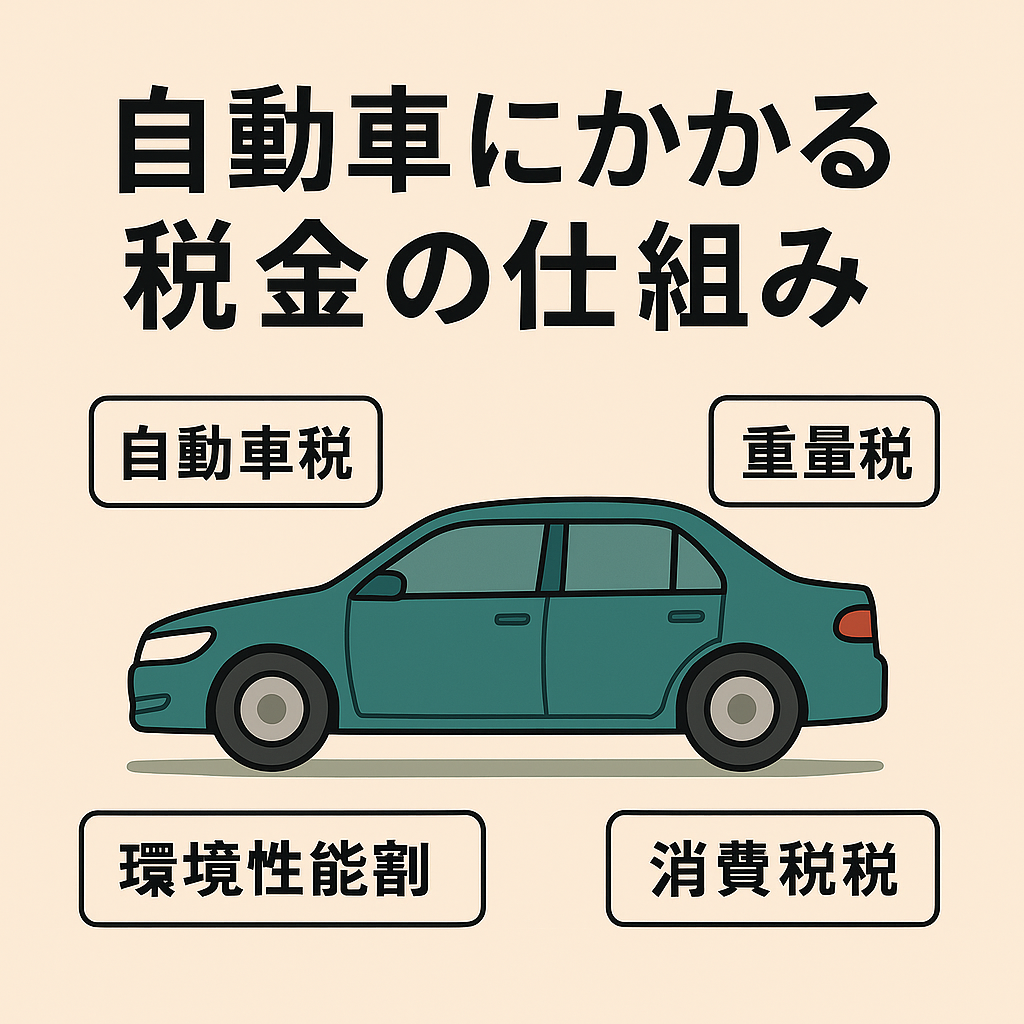

でも実は、「自動車にかかる税金」ってひとつじゃないんですよ。

買うとき・乗るとき・走るとき・保有するとき──

それぞれのタイミングで、いくつもの税金がかかっているんです。

「いつ、どこで、何の名目で税金が取られてるのか」

意外とちゃんと理解できていない人も多いはず。

この記事では、自動車にかかる代表的な税金の種類や、

それぞれの目的・仕組み、さらには海外との比較まで、

現役ドライバー目線で分かりやすくまとめてみました!

「え、こんなに取られてたの?」と驚きつつ、

知らなきゃ損する税金の構造、一緒にのぞいてみましょう!

自動車にかかる主な税金とは?

まずは、自動車を所有・使用するうえでかかる主な税金を一覧で見てみましょう。

📋 自動車関連の代表的な税金一覧

| 税金の種類 | かかるタイミング | 主な対象・備考 |

|---|---|---|

| 自動車税(種別割) | 毎年(4月1日時点の保有者) | 排気量に応じて金額が変動 |

| 軽自動車税(種別割) | 軽自動車保有者に課税 | 普通車より安価だが毎年かかる |

| 自動車重量税 | 車検時に納付 | 車の重さによって変わる |

| 環境性能割 | 車の購入時 | 燃費性能などに応じて税率が決まる |

| 消費税 | 車の購入時 | 車両本体価格+オプション等に対して課税 |

| ガソリン税 | ガソリン購入時 | 揮発油税+地方揮発油税を合算 |

これだけでも、6種類の税金が「買う」「持つ」「乗る」の各フェーズで発生しています。

しかもそれぞれ、課税の基準や仕組みがバラバラというややこしさ…。

「え、自分って今どれ払ってるの?」と改めて考えると、

案外ちゃんと把握できていない人も多いかもしれません。

次は、それぞれの税金が“何のためにあるのか?”を見ていきましょう。

これらの税金は何のためにあるの?

「たくさん税金があるのはわかった。でも…これって何に使われてるの?」

──そう思った人、多いはずです。

ここでは、自動車に関わる税金の“目的”をざっくり分けて整理してみましょう。

① 道路やインフラの整備に使われる税金

- 自動車重量税

- ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)

これらはかつて「特定財源」とされていて、

道路・橋・トンネルの建設や維持管理などに使われてきました。

現在は「一般財源化」されていますが、

今もなお“道路を使う人が負担する”という考え方は残っています。

② 環境への負荷に応じて負担する税金

- 環境性能割

- 自動車重量税(一部)

「燃費が悪い=環境への負荷が高い」とみなされ、

排出ガス量や燃費性能に応じて課税される仕組みです。

③ 車を保有すること自体への課税

- 自動車税(種別割)

- 軽自動車税

これはいわば、「持ってること」に対する“保有税”。

排気量が大きいほど、課税額も高くなります。

つまり、自動車税制は

- 道を使う → インフラのため

- 環境に負荷をかける → 汚す人が負担

- 持ってる → お金かかるよね

という“目的別の負担”が重なり合っている構造なんですね。

なぜこんなに税金が多いのか?

一覧で見ると、自動車にかかる税金って本当にややこしいですよね。

- 同じ「持つ」ことに対して複数の税金がかかる

- 車検時にも税金

- ガソリンにも別で税金

…正直、「二重課税じゃないの?」と思ってしまうくらいです。

背景には“歴史的な名残”がある

自動車関連の税金は、

それぞれ違うタイミング・目的・制度で作られてきた歴史があります。

たとえば:

- ガソリン税は1950年代のインフラ整備目的でスタート

- 自動車重量税は1970年代に導入、重い車に負担を求める考え

- 環境性能割は平成以降のエコ重視時代に登場

つまり、時代ごとに目的が変わるたびに“新しい税が追加”されてきたんです。

結果 →「バラバラな税金が混在する構造」に

新しい制度を作るたびに、

「前の税を廃止せずに上から重ねてきた」ことで、

今のような“多重課税に近い複雑な仕組み”になってしまったわけですね。

要するに、今の自動車税制は

パッチワークのように作られてきた制度の積み重ねなんです。

税制をもっとシンプルにできないの?

「なんでこんなに複雑な税制をそのまま放置してるの?」

──そんな疑問、めちゃくちゃ自然です。

実際、「税制をもっと簡単にしよう」という議論はこれまでも何度も行われてきました。

✅ 「自動車関連税の一本化」案もあった

たとえば過去には:

- 自動車税・重量税・環境性能割などを一本化して、

- 「走行距離」や「使用年数」に応じて課税するという案も浮上していました。

でも現実には、税収の偏りや地方交付金の問題などがネックになって、

いまだに実現されていません。

✅ 簡素化したいが“既得権”が多すぎる

自動車税の一部は「地方税」として自治体の重要な財源になっていたり、

ガソリン税は「国の道路予算」だったり──

つまり、いろんな省庁・自治体が“自分の取り分”を持っている構造なんです。

だからこそ、制度を見直そうとするたびに

「誰が損するか」で議論が止まってしまうんですね。

✅ 今後の課題は“公平性とわかりやすさ”の両立

- 環境負荷に応じた課税

- 車を使う頻度や距離での見直し

- EV(電気自動車)とのバランス など

自動車の多様化が進む今こそ、

「時代に合った課税の仕組み」へアップデートしていく必要があるんです。

海外と比較するとどうなの?

「日本の車の税金ってややこしすぎじゃない?」

──と思ったあなた、実は世界的に見てもその感覚、正解です。

ここでは、日本と海外の自動車課税の違いをざっくり比較してみましょう。

🇩🇪 ドイツ

- 年1回の「自動車税」のみ(保有税)

- CO2排出量・排気量に応じて課税

- 重複課税は基本なし

- ガソリン税はあるが“課税シンプル”

✅ ポイント:「環境に悪いほど高くなる」明快な仕組み

🇬🇧 イギリス

- 車の環境性能と用途に応じて「道路税」を課税

- EVは一部免税

- 登録料+年1回の保有税で完結

✅ ポイント:EV促進が進んでいて、制度が時代に合わせて変化してる

🇺🇸 アメリカ

- 州によってバラバラ(連邦レベルでの自動車税はほぼなし)

- 一部の州では走行距離課税(Mileage Tax)を導入中

- EV税など、今後に向けた新課税の実験が進行中

✅ ポイント:“使った分だけ払う”スタイルが増えてきている

🇯🇵 日本

- 複数の税が重複して存在

- 購入・保有・走行・燃料、すべてに課税

- 制度が古く、わかりづらい

- EV時代に対応できていない部分も多い

✅ ポイント:“取り方が古いまま積み重ねられている”構造がネック

世界と比べると、日本の自動車税制は

「複雑」「時代遅れ」「分かりにくい」の三拍子がそろってしまっているのが現実なんです。

まとめ:仕組みを知ればムダな出費も防げる

自動車にかかる税金って、

ひとことで言っても「こんなにあるの!?」って驚きますよね。

しかも、それぞれの税金には目的やタイミングがバラバラで、

正直、「もう少しシンプルにならないの?」と思って当然です。

✅ ここまでのおさらい

- 車の「購入」「保有」「使用」すべてに課税される

- 税の目的は、インフラ・環境・公平な負担など

- 制度が積み重ね式で、複雑になってしまった

- 簡素化の議論はあるが、まだ実現していない

- 海外と比べても“日本はややこしすぎ”が現実

でも、だからこそ──

知っておくだけで、無駄な出費を減らせることもある。

仕組みを理解していれば、制度の見直しに声を上げることもできる。

「車にかかる税金、なんとなく払ってた」から、

「ちゃんと理解して納得して払う」に変わるだけで、

日常のストレスや不安もだいぶ変わってくるはずです。

この記事が、

“税金の正体”をちょっとでもクリアにするヒントになれば嬉しいです。

コメント