「住民税」ってなに?所得税との違いや計算の仕組みをわかりやすく解説

「住民税って、そもそもなんの税金?」

「なんで毎月引かれてるのか、正直よくわからない…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

所得税と違って、“あとからまとめてくる”のが住民税。

しかも年によって金額が違ったり、「なんでこんなに高いの!?」と思ったり…

仕組みが見えにくい分、モヤモヤしやすい税金なんですよね。

この記事では、

- 住民税の基本的な仕組み

- 所得税との違いとは?

- どうやって金額が決まるのか?

- 払いすぎ・損しないための考え方

など、税金がニガテな人でもスッと理解できるように解説していきます。

読めばきっと、

「住民税の通知が怖くなくなる」──そんな感覚を得られるはずです。

住民税ってどんな税金?

住民税とは、簡単に言えば、

「自分が住んでいる自治体(市区町村・都道府県)に納める税金」のことです。

✅ 住民税は“地域のため”の税金

私たちが支払った住民税は、

以下のような地域の行政サービスの財源として使われます。

- ゴミの回収や公園の整備

- 地域の小中学校・図書館の運営

- 防災・福祉・子育て支援など

つまり住民税は、自分の暮らしを直接支える税金でもあるんです。

✅ 全国民が対象(一定所得がある人)

- 給与所得・事業所得などのある人(パート・アルバイト含む)

- 所得が一定以上(基礎控除後、年収100万円〜前後)

※前年の所得がゼロの人や、扶養の範囲内のパート主婦は非課税になることもあります。

✅ 都道府県民税+市町村民税の“セット”

住民税は2種類に分かれています。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 都道府県民税 | 県に納める税金(広域行政) |

| 市町村民税 | 市区町村に納める税金(生活密着) |

👉 合わせて「住民税」として一括で徴収されるのが一般的です。

✅ 所得に応じて金額が決まり、

✅ 自分の暮らす“まちづくり”に使われている

──それが、住民税の正体なんですね。

所得税との違いってなに?

「住民税と所得税って、何がどう違うの?」

──同じ“稼いだら払う税金”でも、実はいろんな違いがあります。

✅ 比較表でサクッとチェック!

| 項目 | 所得税 | 住民税 |

|---|---|---|

| 納める先 | 国(国税) | 自治体(都道府県+市区町村) |

| 税率の仕組み | 累進課税(所得が多いほど高くなる) | 一律税率(基本10%) |

| 決まるタイミング | その年の所得に対して課税される | 前年の所得に対して翌年に課税 |

| 控除の内容 | 各種控除が細かく設定されている | 所得税より少なめ |

| 納付方法 | 給与天引き or 確定申告 | 給与天引き(特別徴収)or 普通徴収 |

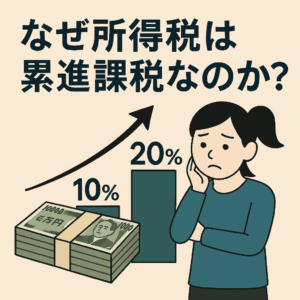

✅ ポイント①:税率が違う

- 所得税:5〜45%まで段階的にアップ(累進課税)

- 住民税:一律10%(所得割)+定額(均等割)

👉 高所得者ほど、所得税のインパクトは大きくなります。

✅ ポイント②:“翌年課税”が住民税の大きな特徴

住民税は、前年の所得に応じて翌年6月〜翌年5月まで課税されます。

たとえば2024年にたくさん稼ぐと、

2025年6月からの住民税がガツンと上がる──これが住民税の“タイムラグ構造”なんですね。

✅ 同じ「所得にかかる税」でも、

税率・タイミング・納付先がぜんぜん違うのが、住民税と所得税のポイントです。

住民税の計算方法はどうなってる?

「住民税って、なにをどう計算して決めてるの?」

──ここでは、住民税の仕組みをシンプルに分解してみましょう。

✅ 住民税は「2つの要素」でできている

| 名称 | 内容 | 課税額の目安 |

|---|---|---|

| 所得割 | 前年の所得に対してかかる10%前後 | 所得に比例して変動 |

| 均等割 | 所得に関係なく定額でかかる部分 | 年額5,000〜6,000円前後 |

👉 この2つを合計した金額が“住民税”になります。

✅ 所得割のざっくり計算式(簡易版)

課税所得 × 約10%(自治体によって若干異なる)+均等割たとえば…

- 年収400万円(課税所得300万円)なら

→ 約30万円 × 10% = 30,000円(所得割)

→ これに均等割(例:5,000円)を加えると

→ 住民税:約35,000円/年

✅ 所得控除によって金額は変わる

住民税にも、以下のような所得控除が適用されます。

- 基礎控除(43万円)

- 配偶者控除・扶養控除

- 社会保険料控除・医療費控除 など

👉 所得が同じでも、扶養人数や保険料の額によって最終的な住民税は変わるんです。

✅ 「一律10%だから簡単」ではなく、

控除や定額分も組み合わさった“ミックス計算”なのが、住民税の特徴です。

住民税はどうやって払うの?

「住民税って、自分で払ってるの?それとも天引き?」

──実は、働き方によって納付方法が違うんです。

✅ 会社員(給与所得者)は“特別徴収”

- 勤務先が住民税を毎月の給料から“天引き”して、自治体に納付

- 通常、6月〜翌年5月までの12回払い(月割)

👉 多くの人が「6月から手取りが減る」と感じるのはこれ!

✅ 自営業やフリーランスは“普通徴収”

- 自分で納付書を使って、年4回に分けて支払う(6月・8月・10月・翌年1月など)

- コンビニ払いや口座振替も可能

👉 自分で納付するぶん、支払いを忘れないよう注意!

✅ “前年の所得”が翌年にくる理由

住民税は、毎年【6月スタート】で【前年の所得】に課税されます。

たとえば:

- 2024年にたくさん働いて収入UP

→ 2025年6月からの住民税が大幅UP

👉 これを知らずにいると、「突然増えた…!」と感じる人も多いんです。

✅ ポイントは「住民税は翌年にくる」

→ 収入が増えた翌年こそ“注意が必要”ということなんですね。

住民税で“損する人”の特徴と対策

「なんか住民税、高くない…?」

そう感じる人の中には、知らずに損しているケースもあります。

✅ ① ボーナスや副業で“年収が急に増えた”人

前年よりも収入が上がると、

翌年の住民税もそれに比例して大きく増加します。

👉 「生活レベルを上げすぎて、翌年しんどい…」というパターンも要注意!

✅ ② 副業やバイト収入を“申告していない”人

副業の収入を申告しないと、

自治体から「会社にバレるような形で住民税が増える」ことがあります。

👉 特に副業が会社にバレたくない人は【住民税の“普通徴収”で申告】するのが安全策。

✅ ③ 退職・転職後の“住民税を忘れていた”人

前年の収入に対する住民税は、

たとえ無職になっても【翌年は発生】します。

👉 退職後も「前年分の住民税が4期に分けて請求される」ことを忘れずに!

✅ 対策まとめ

- 収入UPした年は“翌年の住民税”に備える

- 副業は住民税の納付方法も気をつける

- 退職時は「来年の請求がある」と心得ておく

✅ 知らないと“急な出費”になる住民税も、

「知っていれば備えられる」=損しない働き方と家計管理ができるんです。

まとめ:住民税を知れば“急な出費”も怖くない

「なんでこんなに住民税高いの?」

「いつの間に引かれてたんだろう…?」

そんな疑問や不満は、

“住民税の仕組み”を知ることで、ちゃんと納得できるようになります。

この記事では、

- 住民税とはどんな税金か?

- 所得税との違い

- どうやって金額が決まるのか?

- 納付のタイミングと注意点

- 損しないための対策と心構え

を、やさしく解説してきました。

✅ ポイントは「前年の所得に応じて、翌年課税される」ということ。

✅ 知らなければ驚く。でも知っていれば、ちゃんと備えられる。

住民税は避けられないけど、

“予測できる税金”でもあります。

だからこそ、

- 収入が上がったとき

- 退職・転職したとき

- 副業を始めたとき

に「来年の住民税はどうなるか?」を意識できれば、

家計の急な出費にも振り回されずにすむはずです。

この記事が、

あなたの「住民税、よくわからん…」というモヤモヤを

「ちゃんと理解できた!」という安心に変えるきっかけになれば嬉しいです。

コメント